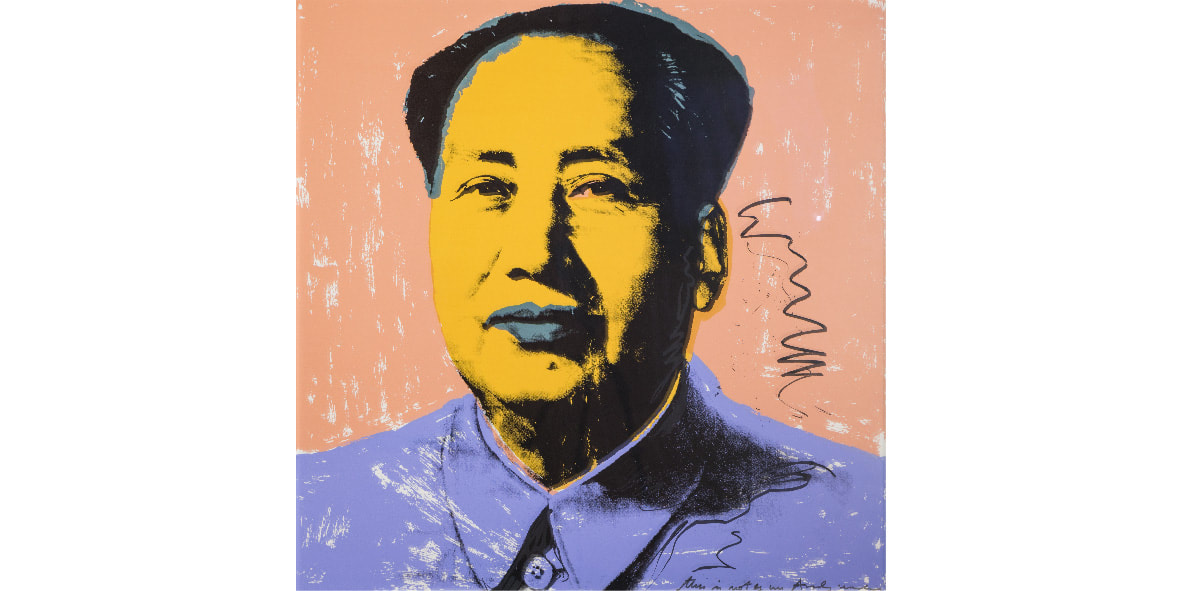

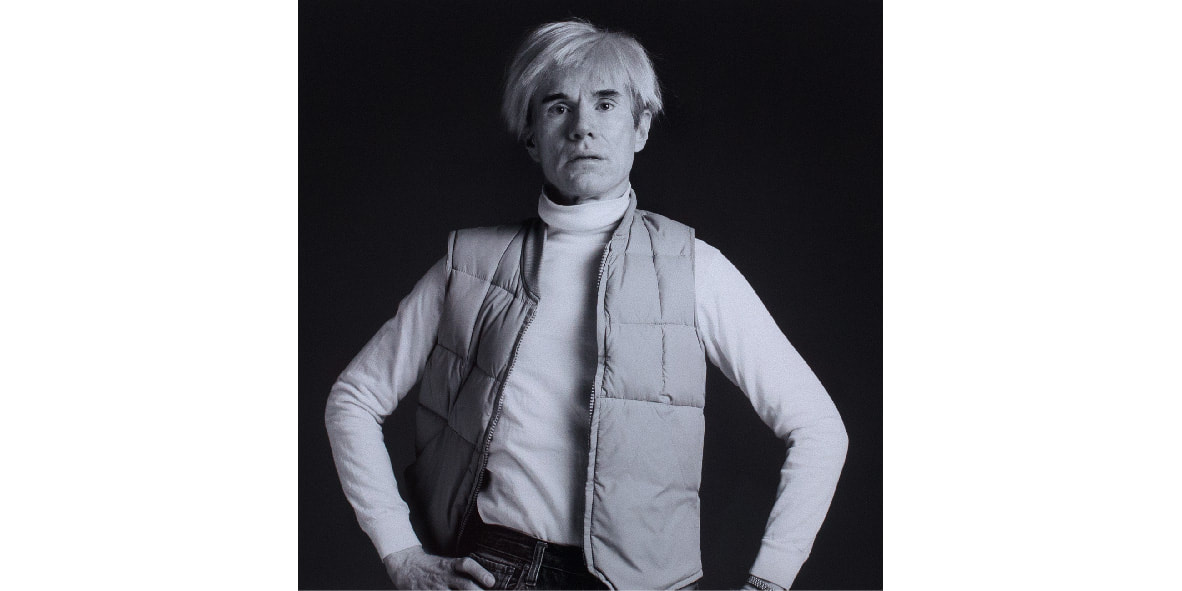

"Tra il 1969 e il 1971 sostanzialmente smise di dipingere."Dopo il tentato omicidio di Valerie Solanas, Andy Warhol continuò a dedicarsi con grande impegno al cinema con Paul Morissey e produsse Blue Movie, pellicola semi-pornografica pensata per fare soldi in modo rapido. Nel 1969 produsse una stagione di film gay hardcore in un cinema di Manhattan affittato allo scopo. Tra il 1969 e il 1971 sostanzialmente smise di dipingere. Disse infatti a Emile De Antonio: “Sono i critici i veri artisti; anche i mercanti sono i veri artisti. Non dipingerò più. La pittura è morta”. Nel 1969 fondò una rivista di cinema underground, Andy Warhol’s Interview e produsse Trash, il suo film di maggior successo commerciale. Nel 1970 fu inaugurata un’imponente retrospettiva dei suoi dipinti a Pasadena in California. Quindi la mostra si spostò a Chicago, Eindhoven, Parigi, Londra e New York. Tra il ’71 e il ’72 l’artista tornò alle arti visive creando più di 200 dipinti rappresentanti Mao. Capolavoro ironico, volto a glorificare con mezzi occidentali la figura storica che incarnava l’antitesi del modello americano. Warhol interpretò pienamente la sensibilità edonistica e il narcisismo sociale dei ricchi newyorkesi. Egli frequentava lo Studio 54, la discoteca del bel mondo; intratteneva rapporti stretti con le stelle della musica pop, come Mick Jagger; corteggiava la Casa Bianca e si intratteneva con re e dittatori come lo scia di Persia e il presidente Marcos delle Filippine. Il denaro entrava a fiumi nelle casse dell’artista, alimentando il suo dispendioso stile di vita mondano e internazionale. Cominciò così a dipingere su commissione una quantità industriale di ritratti di persone ricche e famose. Alla metà degli anni ’70 i ritratti gli garantivano un’entrata superiore al milione di dollari l’anno. Nel 1975 lavorò ad una serie di ritratti a stampa di Mick Jagger e alla serie Ladies and Gentlemen con stampe di travestiti, entrambi di scarso interesse artistico. Nel ’76 produsse Bad, il suo ultimo film. Le opere più importanti di quest’anno furono Hammer and Sickle e Skulls. Rappresentando la falce e il martello, Warhol ribadisce con ridondanza l’ironia politica sottesa alla rappresentazione del Presidente Mao. I teschi, invece, lo ricollegano alla lunga tradizione dell’arte occidentale del memento mori. Nel 1977 produsse la serie degli atleti; uno spudorato tentativo di fare rapidamente soldi dopo l’insuccesso del suo ultimo film. La serie comprendeva i ritratti di personaggi celebri dello sporto come Muhammad Ali, Pelé, Jack Nicklaus e Chris Evert. American Indian, altra opera del ’77, è invece il ritratto di Russel Means che negli anni ’70 si batteva per il riconoscimento dei diritti civili per gli Indiani d’America. Nel 1979 produsse un proprio programma televisivo via cavo, Andy Warhol’s TV, che, nonostante andasse in onda ogni settimana, da un punto di vista commerciale fu un fallimento. Pochi furono veramente interessati all’approccio narcisistico e di autocompiacimento che Warhol adottò nella sua relazione col mezzo televisivo. Gli anni ’80 iniziarono con una serie di quadri dal titolo Ten Portraits of Jews of the Twentieth Century, con Freud, Einstein, Gershwin, Martin Buber e i fratelli Marx; rappresentati nello stile delle copertine di dischi. Nel 1981 rappresentò coltelli e pistole per alludere all’esaltazione americana della violenza. Mentre i Myths specificavano l’importanza, nella società statunitense, di figure mitiche come Superman e lo Zio Sam. Il 1984 segnò un periodo di collaborazione con due astri nascenti della scena artistica newyorkese: Francesco Clemente e Jean-Michel Basquiat. I due artisti trovarono una loro dimensione creativa, rispettivamente nella rivisitazione postmoderna dell’immaginario infantile e del fenomeno del graffitismo. Le collaborazione con Warhol, però, non produssero che accozzaglie di produzioni, spesso prive di idee convincenti. Nel 1986 Warhol continuò a produrre immagini, anche se non più sostenuto da un’ispirazione autentica. Sono di questo periodo le rappresentazioni di Lenin e Federico il Grande. Unica eccezione in termini di creatività innovativa è Last Supper, in cui l’artista ragiona su come la grande arte religiosa del passato si potesse trasformare in kitsch culturale. "Warhol era divenuto una delle più importanti personalità del suo tempo."Il 20 febbraio 1987, Warhol fu ricoverato al New York Hospital per un intervento di routine alla cistifellea. Nonostante l’operazione fosse riuscita, le cure postoperatorie non furono adeguate e nelle prime ore della mattina di domenica 22 febbraio 1987 il pittore morì. Aveva appena 59 anni. Il suo corpo fu traslato a Pittsburgh e venne sepolto il 26 febbraio. Nel testamento nominò Fred Hughes suo esecutore. A lui lasciò 250 mila dollari e le stessa cifra fu ereditata da ciascuno dei suoi due fratelli. Il resto dei suoi beni, fra i 75 e i 100 milioni di dollari, fu devoluto alla istituzione della Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, oggi una delle più ricche organizzazioni benefiche negli Stati Uniti.

Negli ultimi anni di vita, Warhol era divenuto una delle più importanti personalità del suo tempo. Icona indiscussa del glamour newyorkese e della superficialità dei costumi contemporanei. Il suo periodo d’oro si concentra tra il 1961 e il 1966, successivamente non gli rimase molto da aggiungere e la sua produzione divenne stanca. Nel 1968 egli stesso si accorse di aver perso ogni stimolo creativo. Il nichilismo e la superficialità dei suoi ultimi anni sono l'estremo riflesso di questa consapevolezza. Warhol, a dispetto del suo cinismo e del suo non prendersi sul serio, non fu solo un artista pop; la sua arte non si limita infatti a ridicolizzare la società dei consumi e la cultura di massa. Warhol volle porci di fronte ad alcune verità, come la disumanità, lo sfruttamento, la banalità, la volgarizzazione e distruttività della cultura moderna. Egli voleva apparire come una macchina, apparentemente privo di profondità, caratterizzato da un vacuo intellettualismo e sospinto solo dal desiderio di essere famoso e di guadagnare molti soldi.

1 Comment

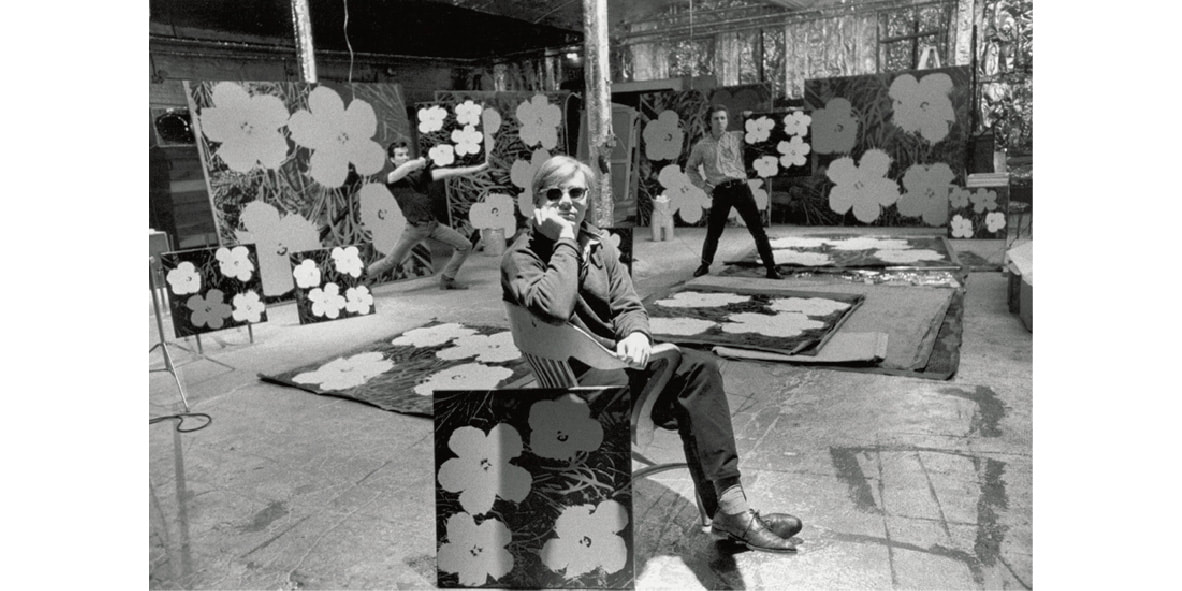

"Come una lattina di minestra Campbell."L'architetto Muriel Latow diede quasi inconsapevolmente un consiglio fondamentale a Andy. Gli suggerì, dopo essersi fatta dare 50 dollari, di dipingere ciò che la gente desiderava di più (“i soldi”) e ciò che conosceva meglio (“come una lattina di minestra Campbell”). Così Warhol trovò l’idea dei suoi dipinti Money e Soup. Anche se l’idea non fu sua, l’artista ebbe il merito di ricavarne un fondamentale potenziale estetico e culturale. Del resto lo stesso Warhol diceva: “Che cosa dovrei dipingere? Il Pop viene dall’esterno, e che differenza c’è tra chiedere a qualcuno delle idee e cercarle in una rivista?”. Gli anni 1961 e 1962 furono dedicati all’esplorazione del soggetto “dollari”. Parallelamente sviluppò il tema della minestre Campbell, impegnandosi nella produzione di una serie di 32 piccole tele corrispondenti alle 32 varietà di minestra. Le immagini si stagliano su di un fondo neutro, il che implica distacco emotivo. Warhol riproduce l’aspetto meccanico delle immagini, proponendo in ambito artistico i processi industriali all’origine della produzione degli oggetti rappresentati. Attraverso l’industria Warhol crea una potente metafora del distacco dalle emozioni che caratterizza l’individuo nella società meccanizzata. Warhol si sofferma spesso a sottolineare la ripetitività e il conformismo sottesi alla vita moderna, con la sua consueta ambiguità. “Penso che ciascuno di noi dovrebbe essere una macchina”. Da quel momento Warhol prese la macchina a modello del proprio personaggio pubblico. Egli perpetrò una sempre più convincente fusione tra arte e vita. Tant’è che nel 1963 dichiarò a un giornalista della rivista Time: “Dipingere è troppo faticoso. Le cose che voglio rappresentare sono meccaniche. Le macchine hanno meno problemi. Io vorrei essere una macchina, e lei?”. La posizione dell’artista si radicalizzò fin dai primi anni ’60, dal momento che Warhol cominciò a fingere assenza di impegno intellettuale ed emotivo alla stregua di un robot. Tale assimilazione macchinica suscitò un tremendo interesse da parte dei media. Più Warhol appariva disimpegnato, più diventava intrigante. Quando Henry Geldzahler (assistente-curatore del Metropolitan Museum of Art) visitò il suo studio, rimase impressionato dal fatto che, durante tutta la sua permanenza, Warhol impose ai presenti di ascoltare decine di volte lo stesso disco di Dickie Lee ad alto volume. Questa ostentazione di automatismo è senza dubbio la chiave d’accesso alla comprensione della sua poetica. Nel 1962 Warhol produsse grandi dipinti con lattine di minestra, bottiglie di Coca Cola, di francobolli, di etichette e di adesivi con la scritta “Vetro – maneggiare con cura”. Nello stesso anno passò a rappresentare la morte! Una copia del Daily News con il titolo 129 DIE IN JET! gli fornì l’ispirazione. Vide la luce così il primo dei suoi numerosi quadri di incidenti. "L'attenzione del pubblico non lo abbandonò più fino alla fine della sua carriera."Una cosa va sottolineata, fino alla prima metà del 1962 Warhol dipingeva. Realizzando opere con le mani egli attribuiva invariabilmente una qualità soggettiva alle opere. La differenza tra immagini eseguite a mano e immagini prodotte a macchina venne definitivamente annullata nel luglio del 1962 quando Nathan Gluck disse a Warhol che, se voleva eliminare la laboriosità dalla produzione di immagini ripetitive, avrebbe dovuto usare la tecnica di stampa della foto-serigrafia. L’immagine fotografica veniva tecnicamente trasferita su uno schermo di seta sensibilizzata teso su un telaio. Quantità e ripetitività diventano così gli elementi essenziali della sua arte che ambisce a riprodurre l’effetto “catena di montaggio” agognato dall’artista. Le sue immagini divengono così meccaniche, sebbene Warhol insista sulle varianti al fine di vitalizzare il suo procedimento. È il decesso dell’autorialità, il trionfo dell’oggettivizzazione del processo creativo, seppure in un contesto in cui la forza cromatica e l’intensità degli inchiostri conferisca grande varietà visiva, movimento e immediatezza. Il 4 agosto 1962, la grande star Marilyn Monroe pose fine alla sua vita in maniera tragica. L’artista si lanciò sullo scoop del momento, producendo una serie di serigrafie che ritraevano l’attrice; presto queste sarebbero diventate le sue immagini più celebri. Le immagini ritraggono Marilyn seguendo un processo che mira ad enfatizzare gli aspetti più pacchiani del divismo: rossetto acceso, capelli ossigenati, uso smodato dell’ombretto. Dopo la Monroe, numerose altre star della musica e del cinema diventarono protagoniste delle sue nuove serie: Liz Taylor, Marlon Brando, Elvis Preseley. Nella stessa estate 1962 la Elinor Ward’s Stable Gallery di New York lo contattò per realizzare una sua mostra personale. Il 6 novembre 1962 è il giorno del debutto newyorkese di Andy. 18 quadri, tutti venduti. L’attenzione di pubblico che ricevette questa mostra non abbandonò più Warhol lungo tutto il corso della sua carriera. Nel 1963 il Metropolitan espose per un mese la Monna Lisa di Leonardo da Vinci e, per l’occasione, Warhol dipinse alcuni quadri in cui era inserita quella immagine. L’operazione warholiana mirava a rappresentare l’immensa diffusione mediatica del capolavoro. Parallelamente rappresentò eventi sociali contemporanei, come le manifestazioni per i diritti civili dei neri a Birmingham in Alabama, funerali di gangster, sedie elettriche, morti causate da avvelenamento alimentare, incidenti stradali, esplosioni atomiche. Quindi si dedicò a rappresentare un altro evento di grande impatto mediato: i funerali di Kennedy. Protagonista fu Jackie, immortalata ai funerali presidenziali. Nei disastri rappresentati da Warhol, la ripetitività visiva sottolinea il significato culturale del modo in cui noi spettatori vediamo le immagini tragiche diffuse dai media. La sensazione che tali immagini producono su di noi è di intrigante curiosità. "I suoi dipinti iniziarono ad essere considerati tra le immagini più significative della contemporaneità."Nel 1963 ci fu un momento epocale nella carriera di Warhol, ovvero il trasferimento del suo studio nella celebre The Factory (La Fabbrica), così chiamato poiché ospitava in precedenza una fabbrica di cappelli. Billy Name, un suo assistente, dipinse gli interni con vernice color argento e lo tappezzò in parte con fogli d’alluminio. A Warhol piacque l’effetto poiché gli ricordava le navi spaziali e gli schermi dei vecchi film di Hollywood. Nello stesso anno l’artista assunse un prolifico assistente, Gerald Malanga, al fine di occuparsi con maggior impegno del cinema.

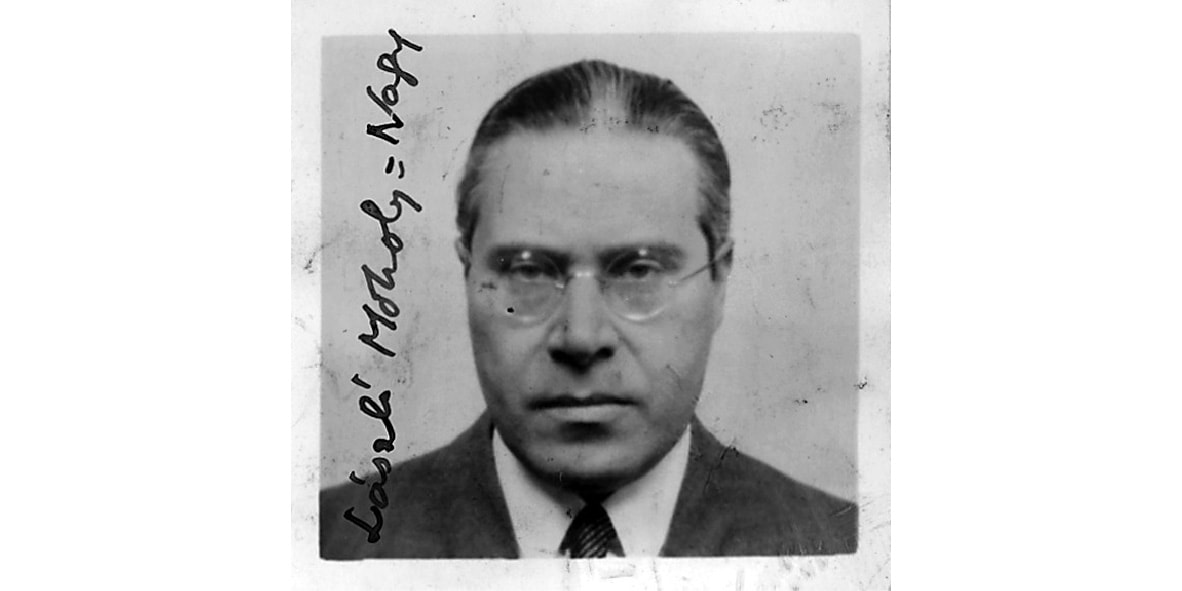

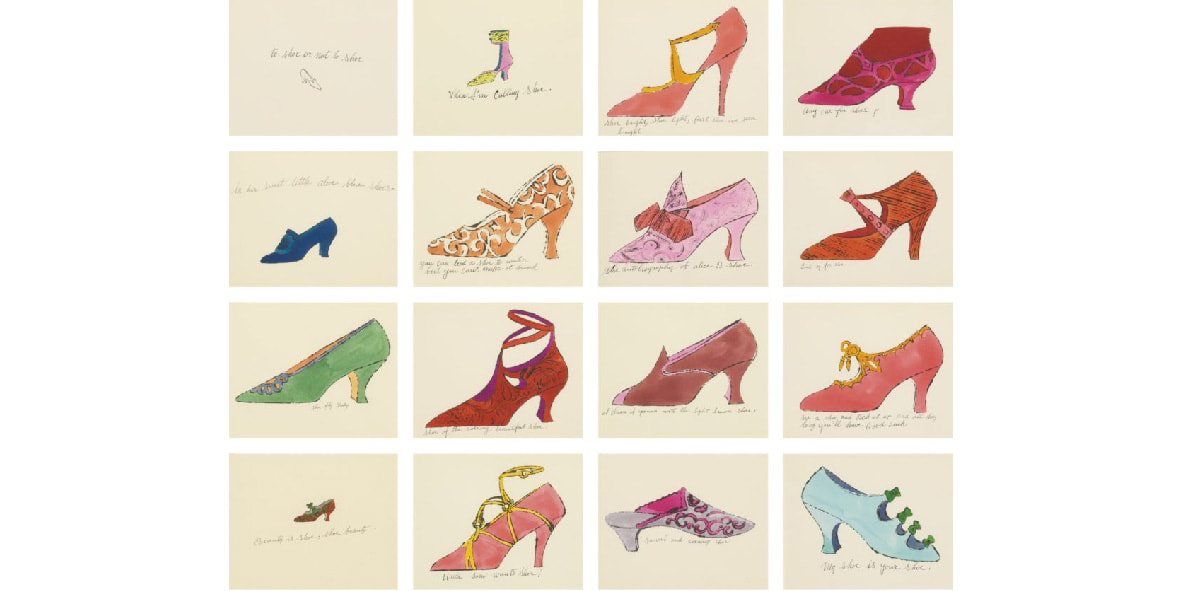

Già nel 1963 girò il suo primo film, Sleep. 6 lunghe ore in cui il suo compagno, John Giorno, dormiva. Altro lavoro cinematografico del periodo fu Empire: ripresa dell’esterno del celebre Empire State Building per 8 ore. Scopo di queste opere d’avanguardia è proiettare sul mondo uno sguardo meccanico, deprivato di ogni emozione e dell’intervento visibile dell’autore. In tal proposito l’artista suggerì: “Quando non accade nulla, si ha la possibilità di pensare a qualsiasi cosa”. Nel 1964 gli venne conferito il premio annuale della rivista newyorkese di cinema underground Film Culture. Nel frattempo Warhol sbarcò in Europa e i suoi Disasters ottennero un grande successo a Parigi. La prima mostra europea di Warhol si tenne alla Ileana Sonnabend Gallery nella capitale francese. Protagonisti un gruppo di Disasters con il titolo di Death in America. La personalità di Warhol lo portava incessantemente a cercare di stupire il suo pubblico. Tant’è che alla mostra presso la Leo Castelli Gallery di New York, nel 1964, non espose più i disastri ma, su suggerimento di Henry Geldzahler, fiori. Negli anni ’60 il mondo (e il mercato) dell’arte letteralmente esplose. La Factory si riempì di aiutanti e scrocconi. Molti soffrivano di disturbi psicologici, talvolta legati all’assunzione di droghe, ma Warhol accoglieva senza alcun problema disadattati sociali, anche perché facilmente disposti a essere manipolati dalla sua leadership. In questo periodo sviluppa un’ossessione per le feste private. Warhol non era felice se non aveva un party a cui recarsi ogni sera. Con il tempo avrebbe dato una struttura più solida a questo suo amore, grazie alla rivista Interview da lui fondata, che gli offrì l’accesso a qualsiasi party negli USA. Warhol cercò nuove ispirazioni in altre forme di espressione culturale. Nel 1965 assunse il controllo del gruppo rock Velvet Underground. Tornato a New York girò il suo primo film di successo commerciale, Chelsea Girls. Nel 1967 la sua attività artistica era in declino e, ancora una volta, ciò lo spinse a cercare aiuto all’esterno. Ivan Karp gli suggerì di rappresentare se stesso. Ne derivò un gruppo di autoritratti che dimostravano come, nel 1967, l’artista fosse divenuto un’icona. La foto scelta era di molti anni prima. Le mostre dei suoi lavori si moltiplicarono. I suoi dipinti iniziarono ad essere considerati tra le immagini più significative della contemporaneità. Il Moderna Museet di Stoccolma gli dedicò una retrospettiva e per l’occasione avvolse l’intero museo di carta da parati rappresentante la celebre mucca. Il ritorno a New York lo vide impegnato in un’attività sempre più frenetica nella sua Factory. La presenza di persone squilibrate continuava ad essere la normalità nello studio newyorkese, tanto che nel 1964 Dorothy Podber (uno dei parassiti della Factory) sparò a quattro tele di Marilyn impilate l’una sull’altra (i quattro quadri da quel momento presero il titolo di Shot Marilyn). Il 3 giugno del 1964, Valerie Solanas, un’attrice affetta da disturbi mentali, femminista e fondatrice della Society for Cutting Up Men (SCUM – Società per fare a pezzi gli uomini) di cui era il solo membro, entrò nello studio di Warhol e sparò tre colpi contro il pittore. Warhol venne immediatamente trasferito all’ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. L’operazione fortunatamente andò a buon fine. "Andy approfondì il suo rapporto intenso con la madre che manterrà per tutta la sua vita."Andy Warhol, nome d’arte di Andrew Warhola, nacque il 6 ottobre 1928 a Pittsburgh, Pennsylvania, terzo figlio di Ondrej e Julia Warhola. I genitori erano entrambi emigrati negli Stati Uniti da un piccolo paese della regione di Presov in Slovacchia. Il padre, trasferitosi in America nel 1907, era successivamente rientrato in patria dove si era sposato con Julia. Pittsburgh era ed è una delle città industriali più sviluppate degli Stati Uniti. Ciononostante la Depressione aveva intaccato l’economia locale poco dopo la nascita dell’artista. Il padre dovette confrontarsi con la disoccupazione che interessò migliaia di lavoratori. Ondrej riuscì comunque a cavarsela e, grazie alla sua intraprendenza, garantì sempre una certa agiatezza alla sua famiglia. Nel 1934, il miglioramento significativo della situazione familiare, spinse il nucleo a trasferirsi in una zona di maggior prestigio (sempre a Pittsburgh). Andy si iscrisse alla Holmes Elementary School e sviluppò, invero precocemente, il suo talento artistico. Nel 1936 Warhol si ammalò di febbri reumatiche e sviluppò un, seppur lieve, attacco di corea. Tale malattia interferì per un lungo periodo sul suo andamento scolastico. Nel ’41 entrò nella Schenley High School della sua città. Nel frattempo il padre sviluppò una grave malattia che lo condusse rapidamente alla morte, sopraggiunta nel 1942. Il fratello minore John assunse il ruolo di capofamiglia, mentre Andy approfondì il suo rapporto intenso con la madre che manterrà per tutta la sua vita. "Un bisogno di approvazione che soffocò l’espressione di una sua particolare visione del mondo."Andy si diplomò nel 1945 ed entrò nel Carnegie Institute di Pittsburgh, dove si laureò in disegno pittorico. La sua timidezza, in questa fase, lo spingeva a realizzare opere solamente in funzione del giudizio degli insegnanti. Un bisogno di approvazione che soffocò l’espressione di una sua particolare visione del mondo. Un anno rischiò l’espulsione dall’istituto, cosa che determinò il persistente timore d’insuccesso che accompagnò Warhol fino alla fine della sua carriera. Al Carnegie subì alcune influenze autorevoli. Ad esempio il Bauhaus tedesco. Moholy-Nagy sosteneva la creazione di opere d’arte realizzate con mezzi meccanici e con assoluto distacco emotivo. Facile immaginare come tali dettami abbiano permeato tutta la poetica del nostro artista. Negli anni ’40 Warhol entrò in contatto con la produzione di artisti fondamentali della storia del ‘900, come Duchamp e Salvador Dalì. Del primo, di cui diventò collezionista, avrebbe ripercorso per certi versi la carriera, configurandosi come suo degno successore sia nelle scelte culturali che nell’iconoclastia artistica. Warhol perpetrò una politica artistica di ridicolizzazione delle pretenziosità e di rifiuto nell’adeguarsi alle aspettative della società culturale. Nell’anno 1949 l’artista concluse il suo percorso di studi, laureandosi in Belle Arti. Già nello stesso anno si trasferì a New York con il compagno di studi Philip Pearlstein. "Andy sviluppa il suo primo personaggio pubblico: raggedy Andy (Andy lo straccione)."L’anno precedente, durante una breve permanenza a New York, Andy aveva conosciuto Tina Fredericks, direttrice della rivista di moda Glamour, che prontamente cercò per essere assunto. Tina gli commissionò una serie di illustrazioni di scarpe, tema che sarebbe diventato una delle specialità dell’artista. Le illustrazioni portavano la firma “Warhol”, Andy aveva definitivamente rinunciato alla “a” finale, anglofonizzando il suo cognome. Allo scopo di avere nuove commissioni, Andy sviluppa il suo primo personaggio pubblico: raggedy Andy (Andy lo straccione). Lo scopo consiste nel apparire come uno scappato di casa e perciò suscitare compassione nei clienti. L’originalità e la brillantezza delle sue illustrazione gli valgono alcune commissioni di successo per Condé Nast (il marchio cui apparteneva Glamour) e altri prestigiosi brand. Dal 1950 la sua carriera conobbe una costante ascesa e, nel ’51, realizzò i primi disegni per la televisione. Nello stesso anno il New York Times scelse un suo disegno per la pubblicità di un programma radiofonico sul crimine. La prima pagina di un quotidiano nazionale è il trampolino di lancio per acquisire grande fama. "La pietra miliare di una entusiasmante carriera espositiva."Nel giugno del 1952 la Hugo Gallery sulla 55 Strada lo scelse per una mostra personale. È la pietra miliare di una entusiasmante carriera espositiva. In realtà la mostra del ’52 fu un fiasco e, dei quindici disegni ispirati agli scritti di Truman Capote, Warhol non riuscì a vendere nulla. Ma ormai Andy era divenuto l’illustratore pubblicitario più richiesto di New York. Nella Grande Mela Andy scoprì la propria latente omosessualità, repressa nell’ambiente provinciale di Pittsburgh. Egli, refrattario al clima di promiscuità indiscriminata, intrattenne alcune relazioni profonde, come il rapporto con Charles Lisanby, conosciuto nel 1954 e suo compagno per circa dieci anni. Nel 1955 Warhol ebbe una fondamentale occasione: la produzione di una serie di tavole per la catena di scarpe I. Miller, che sarebbe apparsa a scadenza settimanale sul New York Times. La grande passione per le scarpe assunse talvolta in toni del feticismo con l’artista capace di provare piacere nel baciare i piedi calzati dei suoi compagni.

Nel gennaio del 1958 iniziò la carriera artistica in senso stretto. Presso la Leo Castelli Gallery di New York venne allestita una mostra fondamentale per la vocazione di Warhol: la prima grande mostra di dipinti di Jasper Johns della bandiera americana, di bersagli e numeri. Una vera e propria provocazione, per i canoni culturali dominanti, seguita a stretto giro dall’apparizione sulla scena di Robert Rauschenberg. L’arte americana si trovò a un fondamentale punto di svolta. In precedenza (anni ’40 e ’50) gli artisti americani avevano imposto a livello mondiale i loro canoni estetici. Parliamo di Pollock, de Kooning, Rothko e in genere dei protagonisti della Colour Field Painting. I presupposti di questo tipo di visione artistica si basavano sull’esplorazione di aspetti psicologici, espressivi e coloristici, approfondendo le implicazioni del surrealismo, dell’espressionismo e dell’astrattizzazione del colore, abbandonando il concetto di rappresentazione. Su questa tendenza Johns e Rauschenberg imposero la disinvoltura di un approccio neodadaista. Pur senza essere definibili come artisti pop, i due neodadaisti attinsero al repertorio di immagini della cultura di massa, influenzando Warhol. Le mostre di Johns e Rauschenberg spinsero Warhol a rompere con l’arte “commerciale” per divenire un vero artista. Nonostante il prestigioso Certificate of Excellence, conferitogli dall’American Institute of Graphic Arts nel 1959, le immagini di Warhol iniziarono ad incontrare sempre meno successo nella scena newyorkese. La prospettiva dell’insuccesso spinse l’artista a reagire. Nel 1960 diede il via ad una produzione neo-dadaista: urinò su tele bianche come gesto antiartistico. Successivamente stese tele grezze sul marciapiedi davanti alla sua casa di Lexington Avenue in modo che le orme lasciate dai passanti generassero in modo del tutto casuale il prodotto artistico. Tale visione performativa non sembrò riscuotere particolare successo. A questo punto Warhol tornò a quello che sapeva fare meglio: disegnare. I soggetti? Bottiglie di Coca Cola, frigoriferi, televisori, immagini tratte dalla pubblicità dozzinale e dai fumetti. Il regista Emile De Antonio fu il primo a vedere due tele di questo tipo. “Dunque, ascolta, Andy” disse dopo averle osservate per un paio di minuti. “Una è una cagata, c’è dentro un po’ di tutto. L’altra è notevole – è la nostra società, dice quello che siamo, è assolutamente bella e nuda e tu dovresti buttar via la prima e tenere l’altra”. La sua immagine di artista commerciale gli fece incontrare non poche ostilità nel mondo culturale. Solo una persona lo prese sul serio: Ivan Karp, l’assistente di Leo Castelli. Quest’ultimo tuttavia non dimostrò particolare interesse per i suoi quadri. Castelli lo riteneva troppo simile a Lichtenstein, già presente tra gli artisti in galleria. Warhol non si scoraggiò e nel 1961 espose le proprie opere in pubblico: in una vetrina dei grandi magazzini Bonwit Teller sulla 57a strada. "All'alba e al tramonto, passavo ore con loro"“Una delle cose che mi divertono di più nella mia vita di fotografo in giro per il mondo, è vedere come le medesime cose sono fatte in modo diverso. Cose semplici, come per esempio: pescare!”, così inizia il dialogo di Steve McCurry con la curatrice della mostra di Palazzo Sarcinelli Biba Giacchetti. L’immagine, divenuta presto celebre, appartiene ad uno dei viaggi di McCurry nello Sri Lanka. Qui, passando sul litorale della costa sud, il fotografo vide un gruppo di uomini arrampicati su una sorta di stelo in mezzo al mare. Costoro, con una semplice canna di legno, passavano ore estenuanti a pescare pesci uno ad uno. L’anomalia ed il fascino esotico di questo modo antico di esercitare la pesca ha catturato inevitabilmente il fotografo americano che tornò diversi giorni ad osservarli con il proprio obiettivo. “All’alba e al tramonto, passavo ore con loro. Naturalmente immerso anche io in acqua fino al busto. La situazione era più o meno sempre la stessa, loro stavano arrampicati per ore sui loro steli.” "La geometria è quella giusta"Non fu facile come per la ragazza afghana (la cui messa in posa durò pochi istanti), McCurry dovette infatti pazientare per molti giorni prima di cogliere la composizione perfetta. Un pescatore sulla destra ha appena lasciato la sua postazione e viene colto nell’attimo esatto in cui un’onda lo accarezza, nel frattempo i suoi colleghi sono intenti in quel gioco a metà tra pesca e funambolismo. La geometria è quella giusta, la macchina fotografica di McCurry scatta e l’immagine diviene subito una delle sue icons.

McCurry ritornò in quest’area dopo l’avvento dello tsunami che devastò molte coste del paese, cancellandone ampi tratti. Fortunatamente questo luogo specifico è rimasto intatto. La foto dei pescatori in bilico è la più rappresentativa dell’emozionante viaggio che il grande fotografo fece in Sri Lanka nel 1995. McCurry immortalò perfettamente l’essenza della gente del luogo, che ancora si respira viaggiando nel paese. A Tangalla, sulla spiaggia, il ricordo della fotografia è molto vivida e gruppi di ragazzi accolgono i turisti con la testa fasciata da un turbante, mentre imbracciano un bastone lungo e sottile. Essi sono pronti a posare sui trampoli come i pescatori per la gioia degli stranieri. Articolo a cura di Daniel Buso "La fragilità degli esseri umani di fronte alle forze della natura"Una delle serie più ampie di Steve McCurry lo vide impegnato nell’illustrazione di uno dei più imprevedibili e implacabili eventi atmosferici della terra: il monsone. L’immagine più rappresentativa del fenomeno ambientale è un diluvio torrenziale, ma il fotografo intese indagare e rappresentare il monsone in tutte le sue variegate manifestazioni: dalle inondazioni alle tempeste di polvere. La serie è diventata così una dettagliata analisi del terribile monsone e, al tempo stesso, un modo per descrivere le vite di coloro in grado di sopravvivergli e contrastarne gli effetti più distruttivi. Fin dal suo primo viaggio in India (1979-1980) McCurry iniziò a studiare il monsone (dall’arabo mawsim che significa “stagione”). Questo fenomeno atmosferico si abbatte su di un’ampia area geografica che comprende la costa orientale del subcontinente indiano, la Cina, le Filippine, l’Australia. Gli eventi ad esso correlati sono piogge torrenziali o siccità (a seconda delle stagioni), provocati dal contrasto termico tra aree continentali e aree oceaniche. Nella mente di McCurry il progetto fotografico si concretizzò a partire dalla primavera del 1983. L’inizio fu un viaggio nello Sri Lanka, a maggio. Il programma, data l’imprevedibilità del monsone, venne lasciato flessibile: “non ha senso dedicare tante energie alla messa a punto di piani dettagliati. Preferisco arrivare in un posto, immergermi nella sua atmosfera e poi spostarmi seguendo il corso degli eventi”. Da giugno a settembre il fotografo risalì l’India verso nord, allo scopo di seguire il monsone fino all’Himalaya e in Nepal. “Quando venivo a sapere che il monsone era arrivato in una certa regione, mi imbarcavo su un aereo e lo raggiungevo. Qualunque cosa facessi, quando cominciava a piovere lasciavo perdere e correvo fuori a scattare foto. Dovevo mettermi in moto subito perché la fase più intensa delle precipitazioni dura solo qualche minuto”. Le condizioni tecniche per la realizzazione degli scatti furono a dir poco estreme. McCurry dovette concentrarsi nell’impedire che le macchine fotografiche si bagnassero; inoltre, molte immagini furono catturate mentre il fotografo si trovava immerso nell’acqua fino al petto. Per realizzare molte immagini rappresentative McCurry si spinse al limite, evidenziando la fragilità degli essere umani di fronte alle forze della natura e rivelando, al tempo stesso, l’illusorio senso di sicurezza che prova il fotografo quando vede il mondo attraverso il filtro del suo obiettivo. "Cogliere l'opportunità"La serie sul monsone continuò a svilupparsi in diversi centri come Varanasi, nell’India settentrionale, Delhi. In queste grandi città l’imperturbabilità dei locali di fronte al fenomeno spinse McCurry ad affermare: “solo allora mi resi conto che non stavo fotografando un disastro naturale, ma un evento che si ripeteva ogni anno”.

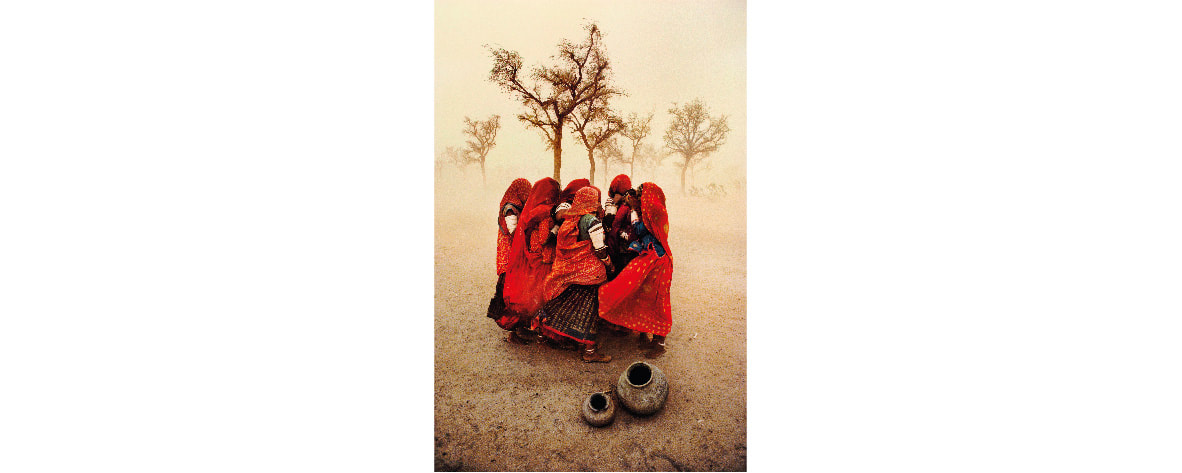

Dopo la visita delle zone inondate dagli acquazzoni, la troupe si trasferì in regioni aride, come il deserto del Thar nel Rajasthan. McCurry attraversò l’area a bordo di un taxi scassato e si soffermò su una zona dove non pioveva da tredici anni: “per chilometri e chilometri, tutt’intorno si formò un’enorme muraglia di polvere che si muoveva come un’onda di marea e che alla fine ci avvolse in una spessa nebbia”. Il fotografo interruppe la sua marcia e si mise ad osservare un gruppo di donne e bambini. Costoro si strinsero reciprocamente per ripararsi dalla sabbia e dalla polvere, “cantavano e pregavano e a malapena riuscivano a reggersi in piedi”. La fotografia scattata in questa occasione è tra la più celebri di McCurry. La perfetta rappresentazione di un principio che l’artista ha sempre seguito nel corso della sua lunga attività: ovvero essere sempre presenti a se stessi, avere piena consapevolezza del luogo in cui ci si trova, senza pensare al luogo in cui si è diretti. Cogliere l’opportunità! E celebrare, nel breve tempo di un’istantanea”, tutta l’irripetibile magia dell’uomo o della natura. La foto vene realizzata ben prima dell’avvento del digitale e McCurry poté controllare il suo operato solo molte settimane dopo, al suo rientro negli Stati Uniti. Le donne per proteggersi si erano chiuse a cerchio dando vita all’immagine straordinaria di un fiore rosso. Articolo a cura di Daniel Buso Per info sulla mostra clicca il pulsante qui in basso "Un popolo le cui caratteristiche peculiari sono a rischio di estinzione"Da quando la Cina ha annesso il Tibet, circa cinquant’anni fa, i tibetani hanno lottato per mantener vive le proprie tradizioni. Durante la Rivoluzione Culturale, in particolar modo, migliaia di templi, monasteri e uffici governativi sono stati distrutti. Nonostante le devastazioni e l’incremento della schiacciante presenza cinese, la maggior parte delle persone persevera nelle proprie usanze tradizionali. McCurry ha viaggiato nei territori tibetani fin dal 1989 documentando la società di un popolo le cui caratteristiche peculiari sono a rischio estinzione. Il popolo e i luoghi incontrati hanno avuto su McCurry un effetto profondo nella comprensione e nella documentazione delle culture antiche e il suo rapporto con questo paese si è trasformato presto da professionale in passionale. Otto sono i suoi viaggi in Tibet, assidua frequentazione che gli ha permesso di diventare uno degli osservatori più attenti delle dinamiche locali. “Una delle cose che mi sorprende di più del popolo tibetano”, racconta “è la devozione al buddismo, che ha mantenuto nonostante tutti gli eventi dell’ultimo secolo”. Durante il suo primo viaggio, a causa di disordini a Lhasa prima del suo arrivo, McCurry non ottenne il permesso di accedere alla città e ripiegò su Shigatse, seconda città per importanza, dove si trova il monastero di Tashi Lhunpo. Nel 1999, McCurry trascorse tre mesi nel paese e poté finalmente fermarsi a Lhasa per visitare il palazzo del Potala, un monastero buddista ora trasformato in museo. Poteva viaggiare, all’interno del paese, più liberamente di quanto fosse stato possibile una decina di anni prima, fotografando pellegrini al monastero di Gyantse e altrove e presenziando alla fiera equina annuale di Tagong, nelle praterie del Kham nel Tibet orientale. Qui trovò più interessante la varietà di persone che assistevano all’evento, rispetto che la festa stessa e immortalò i volti di diversi passanti, fra cui la donna variopinta in oggetto. In tali occasioni McCurry si muove sempre oltre l’evento principale per cercare scene nascoste, ai margini dello spettacolo. Egli è maggiormente interessato ai singoli, piuttosto che alle scene di gruppo, e tale rapporto a due gli permette di rapportarsi in profondità con i soggetti che di volta in volta incontra. "I tibetani saranno sopraffatti completamente, come accadde ai nativi americani"Lo stile dell’immagine, comune a innumerevoli suoi ritratti, prevede che il soggetto sia posto direttamente di fronte alla macchina fotografica, a mezzo busto. Il rapporto con la persona diventa intimo e lo sguardo radente dello spettatore non può che restare soggiogato dall’intensità della composizione.

L’immagine che McCurry ci consegna del Tibet è quasi bloccata nel tempo, un luogo inalterato e ricco di spiritualità. In realtà, come racconta egli stesso, i simboli della cultura occidentale sono sempre più visibili in tutto il paese. I monaci iniziano ad indossare occhiali da sole, si stanno diffondendo tecnologie come la televisione e i cellulari. Nel percorso di modernizzazione del Tibet, McCurry esprime tutta la propria preoccupazione, temendo che “i tibetani saranno sopraffatti completamente, come accadde ai nativi americani negli Stati Uniti”. Però, prosegue McCurry, i tibetani appartengono a un popolo che raramente sprofonda nell’angoscia e nell’inquietudine: “C’è un detto in tibetano: la tragedia dovrebbe essere utilizzata come una fonte di forza. Non importa quante siano le difficoltà o quanto dolorosa sia un’esperienza, il vero disastro accade solamente quando si perde la speranza”. Articolo a cura di Daniel Buso Scopri la mostra "Steve McCurry. Icons" cliccando sul pulsante qui in basso McCurry entra in Afghanistan senza documenti, accompagnato esclusivamente dalla macchina fotografica e da un coltellino svizzeroNel 1979 le truppe sovietiche invadono l’Afghanistan per soccorrere il governo nel tentativo di spezzare la resistenza dei mujahidin, a loro volta sostenuti dagli Stati Uniti. Nel maggio dello stesso anno Steve McCurry entra nel paese con un gruppo di ribelli, travestito da afghano. L’allora giovanissimo fotografo si presenta privo di documenti e accompagnato esclusivamente dalla macchina fotografica e da un coltellino svizzero. Il viaggio comincia dall’India centrale, dove McCurry si trovava da quasi due anni, per continuare in Pakistan, a ovest dell’Himalaya. Nella piccola cittadina di Chitral, il fotografo entra in contatto con alcuni rifugiati, i quali gli fanno indossare un logoro shalwar kameez e lo conducono al confine. “Mi sentivo allo stesso tempo spaventato ed eccitato nel partire dal Pakistan in quegli abiti per entrare clandestinamente in un altro paese, senza alcuna possibilità di comunicare con il resto del mondo”. Steve McCurry si trova così nel mezzo della guerra fredda, testimone esclusivo e segreto di un conflitto manovrato da Stati Uniti e Unione Sovietica. Il fotografo aveva all’epoca ventinove anni e, nonostante le inevitabili tensioni ed il rischio costante di perdere la propria vita, vive una delle esperienze più esaltanti della propria carriera. Situazione che gli permette, in primo luogo, di incontrare amici e di sperimentare quel senso di umanità e di solidarietà internazionale che è capace di perdurare anche nelle situazioni geo-politiche più complesse del pianeta. Nel giugno di quell’anno il fotografo trascorre tre settimane con i compagni afghani, comunicando con un linguaggio fatto di segni e gesti. Dell’Afghanistan McCurry porta con sé il senso di semplicità, l’essenzialità connaturata alla vita di stenti che accompagna i protagonisti di una guerra. Nel suo primo viaggio il fotografo americano realizza esclusivamente immagini in bianco e nero, impiegando una pellicola Kodak Tri-X ad alta velocità. Nella messa in posa dei soggetti e nell’intensità che trapela da molti sguardi si intuisce già lo stile futuro del McCurry “a colori”, capace, come pochi altri, di stabilire un profondo e unico legame tra il fotografo e il suo soggetto. "Tutto avrei immaginato, ma certo non il suo immediato desiderio, appena uscito alla luce del sole, di accendersi una sigaretta"McCurry torna in Afghanistan innumerevoli volte, spesso al servizio di riviste internazionali. Ogni viaggio rischia di compromettere la sua vita ma egli dimostra sempre di accettarlo senza compromessi.

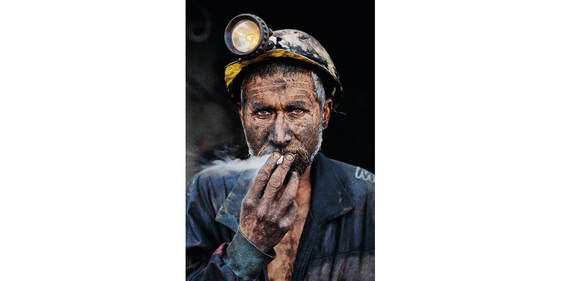

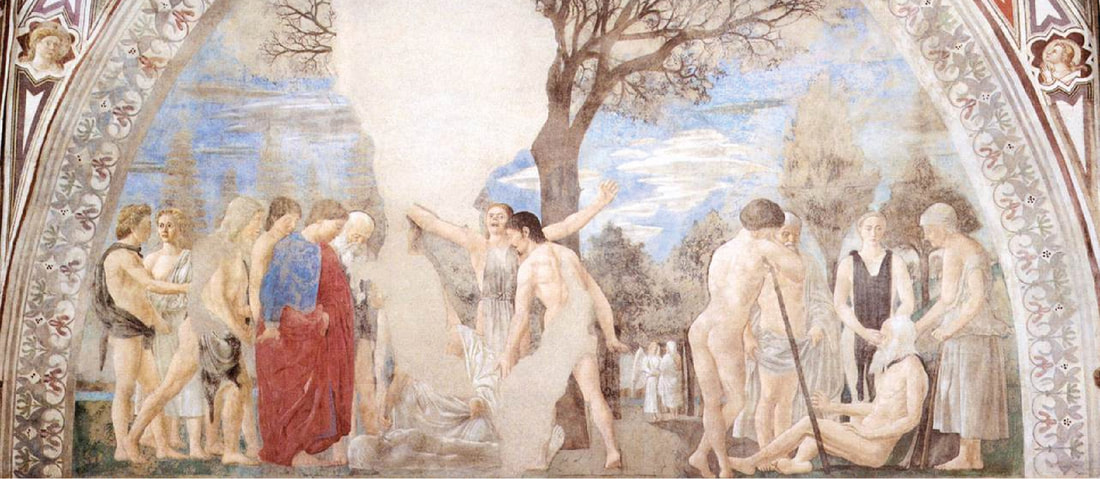

Una delle sue ultime esperienze risale al 2002, anno in cui viene scattata l’immagine qui riportata. Siamo di fronte ad uno dei suoi ritratti indimenticabili. L’opera fa parte di un lavoro di documentazione sulle miniere in Afghanistan. Il paese possiede infatti un terreno ricchissimo di minerali non ancora del tutto sfruttato; un luogo malsano in cui la gente vive in condizioni di povertà estrema. Siamo alle porte di una miniera di carbone e il protagonista dell’immagine era appena riemerso dal suo turno di 12 ore. McCurry lo confessa: “Tutto avrei immaginato, ma certo non il suo immediato desiderio, appena uscito alla luce del sole, di accendersi una sigaretta”. E invece eccolo qui con la sua sigaretta e lo sbuffo di fumo. Il suo sguardo è pieno di forza e dignità; la luce dei suoi occhi ipnotizza lo spettatore. La storia ci racconta di un uomo estremamente stanco, ma assolutamente non piegato dalle fatiche che la vita gli ha riservato. Questa è la tempra degli afgani. Un popolo fiero, che non rinuncia alla sua dignità neppure nelle situazioni più avverse. Articolo a cura di Daniel Buso Per informazioni sulla mostra "Steve McCurry. Icons", premi il pulsante qui in basso La Legenda Aurea di Jacopo da Varagine (1228-1298) racconta storie di guerre e conflitti originati da motivazioni religiose e culturali. Come durante l'epoca dell'Imperatrice Elena (III secolo), il nostro presente non riesce a svincolarsi da queste problematiche. La ricerca di predominio e l'imposizione di determinate ideologie attraversano, destabilizzandolo, il nostro tempo.La storia sistematicamente deviata verso il conflitto è il contenuto di una grande opera d'arte contemporanea intitolata Le Storie della Vera Croce. L'autore è Luigi Presicce, il cui progetto, composto da un ciclo di dieci videoinstallazioni, è stato recentemente protagonista di un'importante mostra negli spazi del Mattatoio di Roma. Il ciclo di Presicce trae la sua ispirazione dalla fluida narrazione di Jacopo da Varagine che nel XIII secolo raccolse un'infinità di aneddoti sulla storia del cristianesimo. A questa incredibile fonte iconografica, e in particolare alle Storie della Vera Croce, si è ispirato anche Piero della Francesca (1416-1492) nella realizzazione di uno dei cicli pittorici più importanti dell'origine del Rinascimento in Italia: quello di San Francesco ad Arezzo. Le storie di Luigi Presicce al Macro e di Piero della Francesca ad Assisi sono l'argomento di questo articolo: un viaggio in due epoche così distanti della storia dell'uomo, benché tristemente accomunate da violenza e instabilità. Il grande pittore toscano, primo utilizzatore consapevole della prospettiva in arte, è estremamente fedele al testo e si limita a presentare gli episodi sacri con spirito didascalico. Luigi Presicce parte dalle storie del Sacro Legno per dar vita ad un racconto più complesso in cui il tema delle guerre di religione attraversa diverse epoche storiche. "Una specie di tentativo di riconciliazione religiosa per essersi arricchito in modi non del tutto tollerati dalla Chiesa"La Basilica di San Francesco ad Arezzo è una sobria costruzione trecentesca, costruita in pietre e mattoni. La sobrietà (francescana) dell'esterno è presto superata dalla fastosità del ciclo di affreschi (in larga parte lacunosa) che ci accoglie appena varcata la soglia di ingresso. Il nostro sguardo è subito catturato dalla Cappella maggiore nel presbiterio. Qui, tra il 1453 e il 1464, Piero della Francesca vi dipinse il celebre ciclo di affreschi delle Storie della Vera Croce. Iniziato dal pittore Bicci di Lorenzo, divenne un capolavoro della pittura rinascimentale grazie all'intervento del suo erede. La genesi del ciclo è datata 1417. In quell'anno morì Baccio di Maso Bacci (ricco mercante aretino) che lasciò un generoso capitale per la decorazione del coro. Una specie di tentativo di riconciliazione religiosa per essersi arricchito in modi non del tutto tollerati dalla Chiesa; come il prestito, ritenuto peccati di usura. Trent’anni dopo l'erede Francesco Bacci commissionò all’anziano artista fiorentino Bicci di Lorenzo (di stile tradizionale) la realizzazione dell'opera. La morte colse il pittore nel 1452, lasciando libero spazio all'iniziativa di Piero della Francesca. Assai trascurate in passato, le opere vennero “riscoperte” solo alla metà dell’Ottocento quando si risvegliò l’interesse per questo grande maestro da parte di viaggiatori inglesi. Costoro, dopo aver ammirato il suo Battesimo di Cristo alla National Gallery di Londra, si riversarono ad Arezzo e a Sansepolcro per apprezzare la sua “laicità”: ovvero la nuova scienza prospettica e l’ispirazione, che secondo loro, derivava dall’arte greca. Lo stesso Degas, visitando Arezzo, trasse ispirazione per le sue opere classicheggianti. "In hoc signo vinces"Le Storie della Vera Croce di Piero della Francesca coprono un vasto arco cronologico: dalla Genesi fino al 628 d.C., quando il legno della Croce, dopo il furto, venne riportato a Gerusalemme. La scelta del soggetto è motivata dalla grande adorazione che i francescani provavano per la Croce. La visione del Cristo sulla Croce da parte di Francesco d’Assisi era stata il culmine della sua vita religiosa, premiandolo con il contrassegno delle celebri stimmate. L'episodio di partenza del racconto pierfrancescano è la Morte di Adamo [Fig. 2]. Il primo uomo sta per morire ed è accasciato sulla destra dell'affresco con l’anziana Eva alle sue spalle. Il figlio Set (sullo sfondo) sta per ricevere dall’arcangelo Michele il germoglio dell’Albero della Conoscenza. Dall’albero, che visse fino ai tempi di Salomone (900 a.C.), nascerà il legno per la Croce di Cristo, fonte di grande dolore per generazioni di esseri umani. Nel Ritrovamento delle tre croci e verifica della Croce [Fig.1] si vede l'Imperatrice Elena che ha appena ritrovato la croce di Gesù e quelle dei due ladroni. Non riuscendo a capire quale possa essere quella di Cristo, le fa esporre sopra il cadavere di un giovane appena morto. Costui miracolosamente risorge allorché viene a contatto con la sacra reliquia. A quel punto Elena e il suo seguito si inginocchiano adoranti. Segue un episodio meno nobile e che rischia, secondo la sensibilità odierna (e non solo), di mettere in cattiva luce l'imperatrice: mi riferisco alla Tortura dell’ebreo. La Croce, dopo la morte di Cristo, è stata sepolta e solo un ebreo di nome Giuda è a conoscenza del luogo. Per obbligarlo a parlare Elena lo fa calare in un pozzo, lasciandolo lì dentro fino a quando vorrà parlare. Due concitate scene di battaglia (Battaglia di Eraclio e Cosroé e Vittoria di Costantino su Massenzio) ci conducono all'affresco più famoso dell'intero ciclo, tra i più celebri di tutta la storia dell'arte. Il Sogno di Costantino [Fig.3]. Nella scena vediamo un angelo portare in sogno a Costantino, addormentato nella sua tenda di notte, la rivelazione della Croce e della vittoria su Massenzio a patto della sua conversione. L’Angelo gli porta una minuscola croce, simbolo dell’In hoc signo vinces. Costantino apporrà il segno della croce sulla divisa dei suoi soldati e vincerà le future sfide militari . L'episodio, retrospettivamente, può essere letto come l'inizio del militarismo cristiano. Il momento fondamentale in cui i rappresentati di questa religione votata alla pace "tradiscono" definitivamente la parola del loro profeta. Il Sogno di Costantino, al di là di ciò che rappresenta, è la prima veduta notturna pienamente convincente dell’arte europea prima di Caravaggio. Solo in seguito si scoprì che Piero voleva dipingere un’alba. "Un racconto serrato e visivamente travolgente"Muovendosi tra diversi media espressivi (performance, tableaux vivants, pittura, video), Luigi Presicce costruisce la sua complessa narrazione accostando mitologia, storia, superstizione e religione. L'ispirazione, come in Piero della Francesca, proviene dalle Storie della Vera Croce di Jacopo da Varagine.

Il linguaggio dell'arista contemporaneo (1976) è costruito tramite una continua trama di citazioni e rimandi a diversi repertori iconografici. La cultura popolare, la storia antica e contemporanea, la storia della religione e l'esoterismo fungono da bacino a cui attingere in modo del tutto libero. Al centro di tutto vi è l'uomo, raccontato nella sua esistenza storica e materiale spesso incline alla violenza e al non sense, ma al tempo stesso rappresentato nella sua nobile tensione vero la spiritualità. La mostra di Roma raccoglie dodici performance realizzate a partire dal 2012, liberamente ispirate agli affreschi di Piero della Francesca. L'episodio della Morte di Adamo presenta [Fig.4] una rispondenza iconografica attenta all'opera omonima di Piero [Fig.2]. Nella bocca del primo uomo è piantato l'Albero della Conoscenza, destinato a produrre il materiale per la Vera Croce. Sullo sfondo un moderno Adamo riceve dall'arcangelo l'Albero, mentre sulla sinistra una coppia di performers regge il modellino del Tempio di Salomone; destinato in altri tempi a divenire sede dei terribili Templari. Il racconto di Luigi Presicce prosegue con le vicende relative all'Imperatrice Elena e l'In hoc signo vinces che condusse alla vittoria in battaglia l'esercito di Costantino. La scelta di fregiarsi di un simbolo divino per basse ragioni politiche si ritrova tale e quale nella decisione di Hitler di assumere il simbolo della Svastica, uno dei segni più antichi e magici della storia dell'esoterismo indoeuropeo. I video di Presicce sono magnetici e ricolmi di simbologie. Un racconto serrato e visivamente travolgente sostenuto da un'estetica formale calibrata e estremamente appagante. Non è ovviamente possibile affermare quale dei due cicli sia meglio riuscito, dal momento che entrambi sono perfettamente rappresentativi dell'epoca in cui sono stati prodotti. Elegiaco e didascalico, seppur esteticamente rivoluzionario, quello di Piero della Francesca. Critico e demistificatore quello di Luigi Presicce, in un'epoca in cui gli artisti possono giocare un ruolo politico e sociale di guida, illuminando il buio che ci circonda. Articolo a cura di Daniel Buso "Può la passione per l'Arte sconfiggere la calura estiva?"In un periodo tormentato in cui mostre e musei sono sempre a rischio di chiusura anticipata, noi di ARTIKA approfittiamo di ogni momento disponibile per immergerci nell'Arte. Incuranti delle temperature sahariane abbiamo trascorso due giorni nella capitale con un unico scopo: visitare mostre e musei! Passata la sbornia per le prodezze calcistiche, Roma si presenta smagliante colpita da una luce tersa che la rende divina, in linea con la sua eternità. Passeggiare per le vie, solitarie rispetto agli standard pre-Covid, è impresa ardua in questa stagione. Di conseguenza confluiamo nelle strutture espositive alla ricerca di stimoli culturali e di aria condizionata. Le tappe di questi due giorni sono serrate e il mio resoconto, oltre a cercare di convincere chi legge a ripercorrere il percorso, si muove senza un preciso ordine cronologico, mescolando stili e periodi della storia dell'arte dal Rinascimento ad oggi. Qui in breve le esposizioni visitate: la Galleria Doria Pamphilj a pochi passi dal Vittoriano, la mostra del contemporaneo Nico Vascellari alla Fondazione Nicola del Roscio , e il World Press Photo al Macro. "Dove conduce la sete incontrollata di ricchezza"La Galleria Doria Pamphilj, pur centralissima in Roma, è uno scrigno traboccante di preziose opere d'arte leggermente distante dai flussi turistici di massa. Un Palazzo strepitoso, un concentrato di arte e di storia che riflette la grandezza di alcune tra le più grandi famiglie nobiliari italiane. La Galleria deve il suo aspetto attuale agli interventi voluti dal principe Camillo Pamphilj tra il 1731 e il 1734. Le sale raffinate sono un tripudio di tappezzeria, stucchi, marmi, soffitti affrescati e, ciò che più ci interessa, dipinti realizzati tra il Quattrocento il Settecento. L'emozione per gli spettatori è diversa rispetto a quella di un normale museo. Si ha la possibilità di rivivere l'atmosfera autenticamente vissuta dai nobili ospiti che ebbero l'opportunità di sostarvi nella seconda metà del Settecento. La famiglia Pamphilj è ancora proprietaria dell'immobile e delle meraviglie ospitate al suo interno, ma ha deciso di rinunciare alla superba contemplazione privata per consentire a tutti di beneficiare delle bellezza ospitata. In tal senso dimostrando più fedeltà agli ideali dei rivoluzionari napoleonici rispetto che alla bramosia personalistica di generazioni di aristocratici. I dipinti riempiono letteralmente ogni spazio disponibile a parete e, dopo un inizio incerto con opere minori di Federico Barocci e Mattia Preti, entriamo subito nel vivo con una bellissima Creazione degli animali attribuita a Jan Brueghel. All'alba del Seicento il maestro fiammingo non rinuncia alla particolare verve creativa dei suoi connazionali accostando ad animali reali bestie immaginarie i cui profili sembrano emergere dai recessi di una mente contorta. A Brueghel seguono in rapida successione, e forse in alcuni casi con attribuzioni forzate, mitologie di Paris Bordon, alcuni notturni di Francesco Bassano, una Deposizione di Paolo Veronese, un raffinato doppio ritratto di Raffaello Sanzio, i tre Caravaggio (che sono poi i capolavori imperdibili del percorso espositivo) e poi ancora ritratti psicologici di Lorenzo Lotto, una Sacra Conversazione di Giovanni Bellini e molto altro ancora. Il tutto esposto al di fuori di rigidi schemi cronologici o narrativa ma seguendo, pare, il gusto personale delle personalità che li collezionarono. Senza dimenticare il rubicondo Innocenzo X di Válzquez (a cui, opportunamente, è stata dedicata una sala privata), mi soffermo brevemente su di un'opera squisita: I vecchi avari (fig.2) di Quentin Massys. Il pittore è fiammingo, vissuto tra la seconda metà del Quattrocento e i primi decenni del secolo successivo. Tra i titoli delle sue opere troviamo Gli esattori o Il banchiere e sua moglie, quasi a suggerirci una specializzazione nel rappresentare i pionieri del capitalismo moderno. Massys è cantore di un'umanità diversa rispetto a quella raccontata dagli artisti coevi della penisola. Da lui i committenti non sono aristocratici o prelati in odore di santità ma ricchi borghesi. Nel dipinto in oggetto (I vecchi avari), però, non troviamo l'elegia di una personalità dominante, bensì l'espressione della corruzione di un mondo in cui il denaro è più importante dell'uomo. I protagonisti hanno fattezze spiacevoli e sguardi avidi, ma la loro bruttezza è tutta interiore: la bramosia del possesso di fredde monete metalliche li ha svuotati di spiritualità e di umanità. Un dipinto che è specchio di un'epoca buia la quale, azzardo, perdura ancora oggi. Forse le opere di Massys dovrebbero essere insegnate nei programmi di storia dell'arte fin dall'infanzia, per mostrare alle nuove menti dove conduce la sete incontrollata di ricchezza. "Il numero uno"Dopo l'immersione nella storia della famiglia Pamphilj e relativa parata di capolavori classici ci spostiamo verso la Fondazione Nicola del Roscio. Siamo sempre nel cuore di Roma, tra Piazza di Spagna e via del Tritone. Si tratta di uno spazio di arte contemporanea, istituito per valorizzare e raccontare in modo innovativo la creatività del presente e del futuro. Un elegante edificio degli anni Venti, in via Francesco Crispi 18, ospita un vasto spazio espositivo di 700 metri quadrati. Prima di questo weekend non la conoscevo, mea culpa! Aperta nel 2019, la Fondazione è al suo quinto progetto espositivo, sempre a cura di Pier Paolo Pancotto. Protagonista di questa incerta estate 2021 è l'artista veneto Nico Vascellari. Nato a Vittorio Veneto nel 1976, vive e lavora tra Roma e New York. Di lui si parla molto negli ultimi anni: performer, artista visivo, musicista con i suoi Ninos du Brasil . Nico è stato definito dalla dea della performance, Marina Abramović: "il numero uno". Il suo lavoro è puro dinamismo. Vascellari si muove instancabilmente tra diversi strumenti espressivi, mescolando linguaggi creativi che dal video lo portano al collage, l'installazione e la performance. Recentemente si è reso protagonista di un'esperienza unica, figlia del lockdown: il progetto IONOI. 20 performance in 20 venti giorni consecutivi in 20 regioni d'Italia. Quando musei, cinema e teatri erano chiusi, i Ninos du Brasil hanno prodotto e mostrato Arte nelle case di chi li ha accolti. Negli spazi della Fondazione del Roscio, Vascellari presenta qualcosa di diverso rispetto a ciò a cui ha abituato il suo pubblico. La frenesia si trasforma in quiete, il vitalismo in contemplazione. Roma gli dedica una prima antologica come vuole la tradizione. Il visitatore non partecipa ma osserva e passa da un'opera all'altra seguendo una logica che rassomiglia più a un museo che a un cantiere creativo. Vent'anni di attività artistica, dai primi lavori (lasciati ad uno stadio progettuale per mancanza di fondi) alle performance che gli hanno acceso i riflettori addosso. Grazie alla narrazione museale, quelle prime opere si tingono di romanticismo. Immaginiamo il giovane artista impegnato a progettarle, ben sapendo che non avrà i mezzi per costruirle. Oggi ci sono, completate tra il 2020 e il 2021, e qui "ripresentate" o più semplicemente "presentate" per la prima volta gli occhi del pubblico. All'ingresso un meccanismo automatizzato schiaccia metodicamente dei pupazzi gommosi facendo loro emettere un suono che risulta disturbante. Al centro della sala un monumentale parallelepipedo rosa si aziona al nostro passaggio, mettendo a rischio l'incolumità del visitatore distratto. E poi ancora una selezione di opere che flirtano con l'immaginario Pop mischiando brand commerciali che sfruttano e stravolgono il corpo degli animali e prodotti di consumo che appaiono in sovrabbondanti forme capaci di nausearci alla maniera di Oldenburg (opere quest'ultime in cui la materia prima è la cioccolata pasquale). Nico Vascellari non è un artista puramente concettuale, poiché lancia quasi sempre un forte messaggio socio-politico. La mostra è il ritratto di un artista impegnato che ambisce a ricavarsi un ruolo di assoluto protagonista del nostro secolo. Affrettatevi! L'esposizione è visitabile fino al 25 settembre 2021. "Gli umani non sono soli in questo pianeta"Chiudo il mio racconto odierno con l'ultima tappa del piacevole weekend capitolino. Come anticipato nell'introduzione, ci siamo trasferiti nel rione Testaccio, quartiere traboccante di murales realizzati da grandi artisti come Blu e Roa. Nel quartiere svetta trionfante l'agglomerato di edifici industriali che hanno ospitato un tempo il lugubre mattatoio della città e che oggi, in parte ristrutturati, accolgono il celebre MACRO.

Spazio interamente votato al contemporaneo, il MACRO sforna progetti di interesse internazionale e ospita spesso residenze di artisti provenienti da tutto il mondo. Recentemente ha accolto un progetto sperimentale di Luigi Presicce, di cui parlerò nel prossimo articolo del Blog di ARTIKA. Oggi mi soffermo invece sulla mostra fotografica che sarà visitabile fino al 22 agosto 2021: il World Press Photo. Il premio è giunto alla 64° edizione! Un vero e proprio polo di attrazione che ha visto coinvolti 4315 fotografi da 130 paesi, per un totale di 74.470 immagini presentate. Un lavoro sovraumano da parte della giuria che ha pazientemente selezionato le 141 foto finaliste, visibili alle pareti dell'ex macello. Politica, società, cambiamento climatico, pandemia e guerre. Praticamente tutti gli argomenti salienti dell'attualità sono stati sviluppati dai fotografi che hanno passato le selezioni. Nel complesso una mostra che suscita un vortice di emozioni. Dal profondo scoraggiamento per i mali che affliggono il nostro tempo, alle lacrime che scaturiscono per la profonda bellezza di gesti che svelano il vero senso dell'esistenza ai quattro angoli del pianeta. Le opere più drammatiche sono anche quelle su cui il nostro occhio si sofferma di più. Come sempre, la tragedia ci spinge a indugiare: tra un vago desiderio morboso di contemplare l'inaudito e la trascinante empatia che ci porta a solidarizzare con le sfortune altrui. Storie di detenuti trattenuti ingiustamente per ragioni politiche, l'esperienza di un uomo transgender nella fredda (per clima e chiusura al diverso) Russia, sciami di locuste che invadono il Kenya (in piena spirito apocalittico), gli occhi straziati di un maiale in un allevamento intensivo, le persone reali dietro al movimento Black Lives Matter e ancora gli angoscianti campi profughi ai margini dell'Occidente. C'è spazio anche per il Covid e le repressioni poliziesche nelle fragili democrazie sudamericane. Ma l'immagine su cui desidero soffermarmi è quella che vi riporto in foto (fig.4). Una coppia di piccioni selvatici ha fatto amicizia con la famiglia del fotografo, durante il lockdown in Olanda. Ollie e Dollie, li hanno chiamati; due presenze abituali in casa a ricordare che gli umani non sono soli in questo pianeta. Articolo a cura di Daniel Buso "I nuovi volti della scena dell'arte veneta"Il nostro precedente articolo [che potete recuperare a questo link: PARTE 4] era incentrato, necessariamente, sulla figura del grande Tiziano Vecellio. Il pittore cadorino, nel 1516, raccoglie l'eredità di Giovanni Bellini (appena deceduto) e si impone come protagonista indiscusso della scena artistica lagunare. La sua fama travalica presto i confini della Serenissima, diffondendosi in tutta l'Italia settentrionale, e poi ancora più in alto verso la corte di Carlo V Imperatore e subito dopo presso il figlio Filippo II Re di Spagna. La generazione dei Cima e dei Palma il Vecchio sta scomparendo, Giorgione è già tristemente morto, mentre Sebastiano del Piombo si è installato a Roma. Tiziano sembra non avere rivali e domina! Ciononostante i committenti a Venezia continuano ad essere voraci di opere d'arte e si crea necessariamente tanto spazio per i talenti emergenti di cui parliamo in questa PARTE 5 alla scoperta delle Gallerie dell'Accademia. I nuovi volti della scena dell'arte veneta sono Veronese, Tintoretto e Lorenzo Lotto. "La ricchezza e la potenza di Venezia provoca alla città terribili inimicizie"Prima di lasciarci trascinare dalla inebriante bellezza delle opere nelle Gallerie dell'Accademia, è opportuno un breve capitolo dedicato alla storia Serenissima nella prima metà del Cinquecento. Iniziamo dicendo che la ricchezza e la potenza di Venezia provoca alla città temibili inimicizie. Dopo aver ottenuto il controllo dell’importante isola di Cipro, grazie a Caterina Cornaro, nuovi scontri con gli Ottomani portano presto la Serenissima a perdere importanti basi in Oriente. In Europa, Francia e Spagna sono ormai due consolidati stati nazionali capaci di mutare gli equilibri del continente. Carlo VIII di Francia dilaga in Italia, mentre la Spagna nel 1504 ottiene il controllo del regno di Napoli. Venezia si muove con astuzia politica e ottiene importanti città come Faenza e Rimini, strappandole all’autorità papale. Sembra che la sorte arrida ai Veneziani ma in quegli stessi anni inizia a organizzarsi una formidabile coalizione contro di essa. Francia, Impero e Spagna si accordano e identificano lo stato veneto come merce di scambio. Nel 1509 i Francesi iniziano le ostilità sull’Adda, l’Impero dilaga in Veneto da nord e gli Spagnoli riprendono possesso delle colonie veneziane in Puglia. Giulio II (il Papa) si intromette e lancia la scomunica contro la città. Il 14 maggio 1509 è una triste giornata da ricordare per i Veneziani drammaticamente sconfitti ad Agnadello. La situazione appare ancora peggiore rispetto a quella vissuta con la guerra di Chioggia del Trecento. Molte città sottoposte al giogo veneziano si aprono subito ai nuovi dominatori. A salvare la situazione concorrono diverse circostanze. Innanzitutto il realismo e il pragmatismo dell’azione politico-diplomatica veneziana che punta a dividere il fronte dei nemici. Al Papa vengono restituite molte città sottratte, ma soprattutto viene convinto che i Francesi possono diventare un nemico peggiore dei Veneziano. Giulio II istituisce così la lega santissima (1511) alleandosi con la Spagna e Venezia in chiave anti-francese. Questi sono gli anni degli Asburgo che tra il 1516 e il 1519 realizzano l’immensa unificazione dei territori spagnoli e imperiali per vie ereditarie nelle mani di Carlo V. Venezia dal canto suo si muove instancabilmente alleandosi ora con la Francia, ora con Carlo V e riesce ad avere un ruolo chiave al congresso di Bologna che nel 1530 ridefinisce i confini della penisola e conferma lo “stato da terra” dei Veneziani. L’Italia avrà confini abbastanza stabili con la celebre pace di Cateau-Cambrèsis del 1559: che rende la Spagna vera dominatrice della penisola con aree di influenza in Lombardia, nel Regno di Napoli, in Sicilia e in Sardegna. Nella generale crisi delle libertà italiane, l’indipendenza dello stato veneto è stata salvata. A Venezia, a questo punto della storia, c’è la capacità di elaborare un'azzeccata presa di coscienza storica delle dimensioni limite entro le quali la Repubblica può continuare a vivere. Venezia diventa così stato libero e neutrale. Le parole d’ordine sono “raccoglimento” e “distacco”. Questa politica verrà portata avanti con successo per più di due secoli. "Anticipazione del ritratto moderno"Con questa breve premessa storica in mente torniamo ad attraversare le sale delle Gallerie dell'Accademia, con la consapevolezza di essere di fronte al risultato di una società che vede l'arte come uno strumento di promozione politica. L'immagine che Venezia trasmette al mondo è di un luogo raffinato, la cui potenza è tale soltanto nelle opere. Lorenzo Lotto è un raffinato interprete della pittura lagunare. Come sappiamo però, la competitività di Tiziano gli rende estremamente difficile ricavarsi una nicchia di mercato. Il suo stile, inoltre, risulta spesso incompreso per quel magico realismo di sentimenti e quella stesura cromatica morbida che non si adattano al linguaggio del pittore ufficiale della Serenissima. Il museo veneziano in cui ci troviamo ospita una sua pregevole tela, che ritrae un giovane gentiluomo in abito scuro [Fig.2], colto nell'attimo in cui pensieri malinconici lo distolgono dalla lettura. La luce proviene da destra e rischiara la bellissima natura morta sullo scrittoio. Il calamaio, il ramarro, la lettera col sigillo spezzato sono tutti oggetti carichi di significato simbolico. Alle sue spalle il corno e il liuto probabilmente alludono al rifiuto dei piaceri della gioventù in nome di una vita dedita allo studio. L'espressione trepidante del soggetto e le sue lunghe mani nervose sono gli elementi che contribuiscono alla profonda intensità della tela. L'acuta introspezione psicologica, di cui fa sfoggio l'artista, pongono l'opera come anticipazione del ritratto moderno. Lotto non dipinge imperatori e papi, ma personaggi della piccola nobiltà o borghesi in ascesa. Per lui ciò che conta non è l'ufficialità della posa o la trasmissione del ruolo politico. I suoi ritratti ricercano il dialogo tra la personalità della figura rappresentata e l'emotività di chi li osserva, allo scopo di costruire un confronto umano tra le due parti. Il ragazzo in esame ci guarda e con il movimento del corpo ci introduce nella sua attività, comunicandoci la sua interiorità a distanza di secoli. "L'autonomia del colore si unisce al disegno"Uno dei massimi rinnovatori del Rinascimento veneziano è Jacopo Robusti, detto il Tintoretto. Sulla base solida della tradizione di Giorgione e Tiziano, Tintoretto inserisce la cultura figurativa del Manierismo. L'autonomia del colore si unisce al disegno, in una armoniosa compenetrazione tra linguaggio veneto e cultura fiorentina. L'apice della sua fervida operosità si può ancora oggi ammirare nella Scuola Grande di San Rocco, per cui realizza il grande ciclo pittorico tra il 1564 e il 1587. Tutta Venezia continua a vivere del gesto e dell'impeto del furioso tentor ed ogni passeggiata a Venezia ci porta immancabilmente a scoprire almeno una chiesa in cui è contenuto un suo capolavoro. Le Gallerie dell'Accademia ospitano diversi suoi dipinti, appartenenti a periodi distinti della sua attività. Tra i più significativi vi è il Miracolo dello schiavo [Fig.3], opera che segna la sua maturazione alla data 1548. Il dipinto, assai discusso fin dal momento della sua esposizione nella Scuola Grande di San Marco, gli permette di incontrare i favori del grande pubblico. Già in questa fase precoce Tintoretto guarda a Michelangelo e ne rielabora con visione personale l'energia compositiva. Il suo linguaggio è provocatoriamente innovativo. In quest'opera tutto è teatrale: dal monumentale impianto scenografico all'abile regia con cui sono disposti i personaggi nelle loro elaborate movenze. L'opera rappresenta uno dei miracoli compiuti da San Marco dopo la morte. Il santo patrono di Venezia intercede presso gli umani con lo scopo di liberare uno schiavo dalla pesante tortura a cui era stato condannato da un signore di Provenza, rappresentato su un alto trono a destra. L'apparizione del santo, al centro, provoca lo spezzarsi degli strumenti del martirio generando scompiglio nei presenti. L'intenso passaggio tra zone di luce e zone d'ombra, che si viene a creare nel dipinto, garantisce la messa in scena di qualcosa di assolutamente inedito per i Veneziani della metà del Cinquecento. Allo stupore (e in alcuni casi all'indignazione) farà presto seguito un'ammirazione pressoché incondizionata che lo porterà ad essere protagonista di indimenticabili cicli pittori nella sua città. "Teatralità e ricchezza"Nella grande civiltà pittorica veneziana, Paolo Veronese occupa un posto di primissimo piano. Il suo stile è chiaramente distinguibile per la particolare armonia data dalle tinte limpide, brillanti e per la trasparenza delle atmosfere. I suoi mezzi espressivi e il suo modo di rappresentare le figure saranno grande fonte di ispirazione per la pittura del Settecento. Il capolavoro assoluto che vi propongo in questa sede è il gigantesco Convito in casa di Levi [Fig.4], capace di svilupparsi lungo una superficie orizzontale di tredici metri. Il titolo è fuorviante, esso infatti rappresenta l'Ultima cena. La storia ci racconta come Veronese sia stato costretto a cambiar nome al dipinto a fronte di una contestazione da parte del pericoloso Tribunale dell'Inquisizione. Il motivo della censura è legato alla presenza di alcuni particolari ritenuti immorali: cani, pappagalli, uomini ebbri e nani. L'uso del chiaroscuro è ridotto al minimo. La composizione è interamente realizzata con colori chiari e luminosi. Come Tintoretto, anche Veronese si dimostra sensibile alle novità del Manierismo e si sofferma con cura nel modellare i corpi e gli abiti, rendendo così i personaggi perfetti e monumentali. L'ambientazione è signorile. Veronese concepisce la scena in un palazzo di stile classico cinquecentesco con architetture ricche e sontuose. Tutti i personaggi indossano abiti contemporanei al pittore, fatta eccezione per Gesù abbigliato con la consueta veste coperta da un mantello. Teatralità e ricchezza: con queste due parole si può riassumere l'impatto di Veronese. Le figure compiono movimenti frizzanti estremamente credibili nei loro abiti sfarzosi. La sontuosità della scenografia ci colloca virtualmente dentro ad una ricca abitazione veneziana riservando all'episodio sacro una posizione simbolicamente marginale. -- Con Veronese chiudiamo questa quinta parte del racconto delle Gallerie dell'Accademia. Vista la brevità del format, ai tre grandi maestri è stata riservata una "drammaticamente" piccola finestra. Ci rifaremo nei nuovi articoli in cui mi soffermerò in modo più analitico su ogni singolo artista. Il mese di aprile sarà dedicato ad ARTIKA+ con i tre webinar dedicati alla "Primavera di Venezia. Dal Gotico al Rinascimento" (13-20-27 aprile, ore 21:00). Vi do quindi appuntamento a maggio con i nuovi articoli del Blog di ARTIKA! Articolo a cura di Daniel Buso

|

Daniel BusoStorico dell'arte e direttore artistico di ARTIKA Archivi

Gennaio 2024

Categorie |

Feed RSS

Feed RSS